みなさんが学んだ世界史の教科書の最初に「旧石器時代」の見出しと共に、描かれた牛の写真を思いだしてみてください。その付記には「アルタミラの洞窟壁画」と記載があったのではないでしょうか。この「壁画」という言葉は、洞窟の内側の壁の垂直な面にのみ描かれている絵をイメージするのですが、しかし実際には、アルタミラの洞窟の内側壁面の上部とそれに続き、多くは天井に描かれたものですから、その状態像を正確に伝えるなら「天井壁画」となるのです。いつごろから「天井」が抜け落ちた表現が当たり前になってしまったのかは定かではありませんが、この状態を示す「天井」という言葉が、入ると入らないとでは、何が違ってくるのでしょうか。

みなさんが学んだ世界史の教科書の最初に「旧石器時代」の見出しと共に、描かれた牛の写真を思いだしてみてください。その付記には「アルタミラの洞窟壁画」と記載があったのではないでしょうか。この「壁画」という言葉は、洞窟の内側の壁の垂直な面にのみ描かれている絵をイメージするのですが、しかし実際には、アルタミラの洞窟の内側壁面の上部とそれに続き、多くは天井に描かれたものですから、その状態像を正確に伝えるなら「天井壁画」となるのです。いつごろから「天井」が抜け落ちた表現が当たり前になってしまったのかは定かではありませんが、この状態を示す「天井」という言葉が、入ると入らないとでは、何が違ってくるのでしょうか。

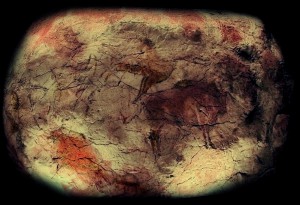

さてこのスペイン北部に位置するアルタミラの洞窟は、奥行き長さ270m、洞窟の高さは場所により2〜12m、幅は6〜20mほどで、その天井や壁面の上部には、牛や馬、鹿などと思われる動物の輪郭が刻線や木炭で縁取られ、また赤や黄色、茶色に彩色されるといった様々な技法で表現されているものです。発見は1868年ごろ、ある猟師が、入り口付近で崩落した洞窟の、奥へ続く隙間を見つけ、それを数年後、近くの村の学術的訓練を経た法学士サウトゥオラに話したことがきっかだったようです。サウトゥオラは、1878年のパリ万博に出品されていた先史時代の遺物に触発され、翌年からアルタミラの洞窟の調査にかかり、その中で娘の当時9歳のマリアが、天井壁画を発見したのでした。サウトゥオラは1888年『サンデル県:先史時代の遺物に関する簡潔な報告』という本を出版し、石器、骨器、装飾品、鉱物性顔料、食料遺物について述べ、さらに描画とその作者に大いなる芸術性があることを評価しました。そしてヨーロッパの他の遺跡などと関連付け、アルタミラの作品と遺物が、人類最初の時代である旧石器時代に作られたこを明言したのです。しかし当時の学会にとってはあまりにも予想外のことで、受け入れられず、その後20年もの間、排除されたままになってしまいました。

その頃の考古学上の出来事としては1850年代に、ネアンデルタール人の骨がドイツやフランスで発掘され、1859年にはダーウィンが『種の起源』を出版し、1871年までに『人類の由来』を著してはいましたが、それでも1888年のサウトゥオラの出版は、当時の進化論を信奉する多くの先史学者であっても、認めがたい内容だったようです。というのは当時の人々が勝手に想像していた「野蛮すぎる」旧石器時代のイメージと、経験では理解しえないアルタミラの芸術性とがつながらなかったということが、事の真相だったようです。しかしその後フランス国内で発見された洞窟などから、アルタミラへの理解がすすみ、当時学会の最高権威者であったカルタイヤック注1)により、「アルタミラ洞窟(スペイン):描画で彩られた洞窟、ある懐疑主義者の悔悟」という論文が発表されるにいたりました。カルタイヤックはその中で「20年前に犯した過ちを公にせず、はっきりと償わないのは正しくないことである。事実を前に頭を垂れなければならないし、私についていえば、M・デ・サウトゥオラを正当に評価しなければならない」と謝罪をしていますが、既に「罪深きペテン師」と烙印を押されたままサウトゥオラは亡くなり、描画の第一発見者である娘のマリアに伝えられたといいます。1902年、エルミリオ・アルカデ・デル・リオが始めて的確な手法で発掘・研究を行い、それを2巻の大著にまとめ、その中でアルタミラの天井画は「第4期(旧石器時代)美術のシスティナ礼拝堂 」と例えたほどでした。このアルタミラの洞窟天井壁画が描かれた目的について、思いめぐらす時、先ほどの例えがヒントになりやしないでしょうか。

そうです。カトリックの総本山であるバチカンの中でも、特に格式の高い法王専用のシスティナ礼拝堂の天井画に、思いをはせてみましょう。礼拝堂の内部は、奥行きが約42m、幅が13m、高さが20mほどで、上部には巨大なアーチ形天井がかかっています。これはルネサンスの芸術家であるミケランジェロが、33歳から5年にわたり、一人で描きおおせた天井画として有名なものです。制作当時、その高い足場の上の作業についてミケランジェロは、腹は胸の下へぐっとひきつけられ、髪は天を向きうなじは肩にくっついてくる。顔の上には絵の具がしたたり落ち、まるで床模様。さらに腰は腹へめり込んで 尻で体の平均をとり、まるでアッシリアの弓のようにふんぞり返る。こんなわけで、自身の思考は曲がりくねって頭から湧き、曲がった火縄銃を撃っても駄目なように・・・・、等とまともな思考ではいられなくなるほどの苦しい作業となったというのです。ミケランジェロが描いたフレスコ画の内容は、旧約聖書あり、ギリシア神話ありといった当時のルネサンスの自由な思想に基づいています。垂直な「壁面」に描くのと、「天井」に描くことの決定的な違いは、「天井」に描くことは、辛く大変な作業を伴うということなのです。さらに高さのある天井には、必ず足場を必要とします。そのことだけでさえ、物心ともの用意が必要になります。つまり天井に描くということは、安易にできることではなく、強い意欲を伴う行為といってもよいでしょう。天井の装飾がいかに法王の命だったとはいえ、人はなぜこうも辛く大変な思いをしてまで、「天井」に描くのでしょうか。人の「上」にこめる思いとは何でしょうか。

ちなみにシスティナ礼拝堂の正面に、ミケランジェロが60歳から6年にわたり描いた「最後の審判」がありますが、この壁画の上の方には天使が、中ほどより上にキリストと聖人たちが、下方には地獄の門番が描かれています。このように垂直な壁面であっても、上の方に描かれる対象というのは、見た人が崇めたり、畏怖の念を想起させるよきものが描かれ、下の方にはその逆のものが描かれているのです。

さて再びアルタミラの洞窟へ戻ってみると、その天井に描かれているのは、数々の動物たちです。今日の研究では、洞窟空間の一部は生活の場であり、同時にそのまた一部で、呪術が行われていたという説もあります。呪術とは、一般的には超自然的な力に働きかけたりすることをいいます。広くは日常的な言葉で「祈る」という行為も含まれることでしょう。当時の狩猟採取生活をしていた人々の繁栄は、同時に狩猟対象の動物の繁栄でもあったはずです。つまりは天井に描かれた動物というのは、共存関係にありながら、人が苦労して天井に描きたくなるような相手であるとも考えることができるのです。動物は人より時には速く、時には力があり、時には賢く、時には人の子孫繁栄のための豊かな食材ともなるものです。当時の人が憧れを抱くことがあっても不思議ではなかったでしょう。人々が動物をどのように思っていたのかの一端を、「天井画」から想像できるのではないでしょうか。

「天井に描く」という特別な行為は、人々が何のためにその行為をしたのか、どのような心持ちだったのかを、推し量るヒントになってくれます。しかし多くの場合、アルタミラの「天井画」は伝えられず、「壁画」だけが言葉として伝えられているのです。

(おかみなみ / 認知デザイン)

注)エミール・カルタイヤック(1845-1921)

フランスのマルセイユ生まれの考古学者で、1902年パリで発行されていた『人類』誌上に「ある懐疑主義の悔悟」という文章を署名入りで掲載し、当時フランス先史考古学界にあった保守的な見解を改め、遅ればせながら旧石器時代に洞窟天井壁画が描かれたという説を公認し、その後の史学的理解に貢献しました。

参考:アントニオ・ベルトラン監修、大高保二郎・小川間勝訳『アルタミラ洞窟壁画』

岩波書店、2000(原出版スペイン・ルンベルグ社)

青木昭『修復士とミケランジェロとシスティーナの闇』日本テレビ放送網、2001

1981年2月から13年間に及ぶシスティーナ礼拝堂の天井壁画の修復工事の記録撮影作業を元に、ミケランジェロが施したフレスコ画の筆触や工夫、過去に施された修復方法について、また修復士たちの苦労を興味深く描いています。ちなみにこの修復工事の一切の資金提供は、日本の一民間企業である日本テレビであることも、本書に記載されています。

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

- 岡南著『天才と発達障害―映像思考のガウディと相貌失認のルイス・キャロル』(講談社、2010)

視覚優位・聴覚優位といった誰にでもある認知の偏りを生かし「個人が幸せになるために」書かれた本です。読字障害(ディスレクシア)でありながら、視覚を生かし4次元思考するガウディ。聴覚を生かし児童文学の草分けでありながら、吃音障害、人の顔や表情を見ることができない相貌失認のルイス・キャロル。個人の認知特徴を生かし「やりがい」をもって生きることについて考える本です。

- 杉山登志郎・岡南・小倉正義著『ギフテッド―天才を育てる』(学研教育出版、2009)

能力の谷と峰を持つ子どもたちは、認知特性の配慮と適切な教育により、その才能を開花させることができます。ギフテッドの教育の在り方、才能の見つけ方や伸ばし方を解説し、一人ひとりのニーズにこたえる特別支援教育の在り方を提示しています。どの子どもの特性を伸ばす為にも、ヒントになることでしょう。

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––